Les lunettes, tout comme les miroirs de salle de bain ou encore les vitres de voitures, ont tendance à former de la buée quand l’air est humide et qu’il fait froid. Il existe des sprays « antibuée » censés prévenir la buée et maintenir une bonne visibilité.

Comment fonctionnent ces sprays ? C’est l’objet de l’article. Un indice : c’est une question de tension de surface de l’eau !

Pourquoi se forme de la buée ?

Pour savoir ce qui se passe, il faut déjà savoir pourquoi il se forme de la buée et pourquoi elle détériore la visibilité.

La buée n’est autre que de l’humidité qui condense sur une surface froide, dans le cas présent, un verre de lunette ou une vitre. L’eau contenue sous forme de gaz dans l’air redevient liquide au contact de la vitre froide et y adhère.

À cause de la tension de surface de l’eau, les molécules d’eau sont davantage attirées entre-elles qu’au verre. Il en résulte que l’eau a tendance à prendre la forme de gouttelettes bien rondes au lieu de former un film uniforme sur tout le verre.

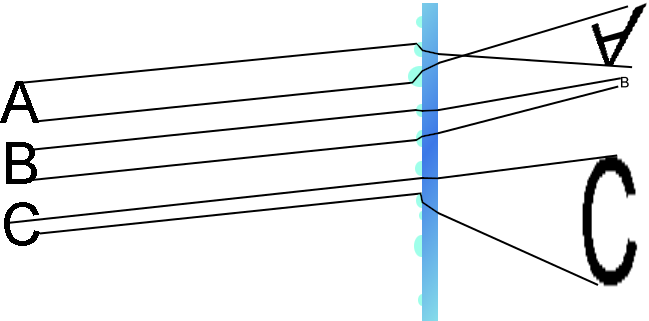

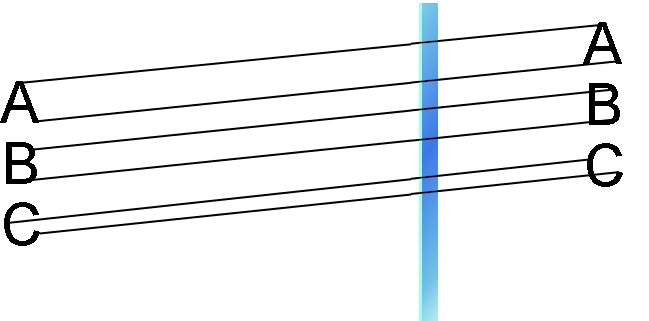

Dans ces conditions, le verre mouillé, bien que toujours transparent, altère totalement l’image par diffraction :

C’est ce phénomène que l’on cherche à prévenir ici, et une solution est alors d’agir sur la tension de surface de l’eau.

La tension de surface

La tension de surface — ou tension superficielle — je l’ai dit, provient du fait que les molécules sont très fortement attirées les unes aux autres. Une molécule au cœur d’un récipient d’eau attire l’eau partout autour d’elle, mais en surface, la molécule ne peut attirer que celles situées en surface. Vu qu’il y a moins de molécules d’eau, la force de cohésion n’en est que plus forte en surface : l’eau forme donc comme un film, et ce dernier est suffisamment résistant pour y faire flotter un trombone, par exemple :

Dans le cas de la condensation, ce processus entraîne la formation de gouttelettes arrondies, ce qui permet à l’eau de minimiser la surface totale tout en maximisant la quantité d’eau dans une goutte. La forme géométrique dont le ratio volume / surface est le plus grand est en effet une sphère. La taille maximale des gouttes est ensuite limitée par la gravité et la force de cohésion avec le verre.

Il est totalement possible de briser cette tension de surface : cela se fait en empêchant les molécules d’eau d’être liées entre-elles !

Le rôle d’un tensioactif

Un produit qui s’insère dans un liquide, vient se positionner entre les molécules et réduit la tension de surface, s’appelle un tensioactif.

L’alcool ou le savon sont des tensioactifs. Vous pouvez essayer : si vous avez votre trombone qui flotte sur l’eau, versez une goutte de savon ou de produit vaisselle dans le verre et le trombone coulera aussitôt. Le tensioactif aura alors séparé les molécules d’eau et la tension de surface diminue : le trombone n’est alors plus soutenu et il coule.

Dans le cas des sprays pour lunettes, le tensioactif est généralement un alcool (de l’alcool isopropylique) ainsi qu’un produit détergeant similaire au savon qui forme un film persistant sur le verre. Quand l’eau vient s’y condenser, ce dernier ne cherche pas à former des gouttes d’eau arrondies, mais plutôt un film d’uniforme épaisseur. Résultat : il n’y a plus de déformation de l’image :

En prime, vu que la surface de contact est beaucoup plus grande avec le verre, l’eau y capte davantage de chaleur et s’évapore plus rapidement !

Une autre solution : réchauffer le verre

La méthode que tout le monde connaît, et qu’on utilise dans une voiture ou une salle de bain, est de souffler de l’air chaud sur la vitre. Cela permet de faire évaporer l’eau qui s’y condense. Jusque là, rien de nouveau. Mais s’il était possible de récupérer la chaleur ambiante, ou le rayonnement invisible du Soleil pour réchauffer le verre sans pour autant bloquer la lumière ?

Ceci est justement ce qu’a fait un groupe de scientifiques suisses. Ces derniers ont publié un papier où ils expliquent avoir développé un traitement de surface constituée d’une fine couche d’or emprisonnée entre deux réseaux de dioxyde de titane. L’ensemble mesure moins de 10 nm d’épais. L’effet de cette nanostructure est d’absorber le rayonnement infrarouge et de le convertir en chaleur, tout en laissant passer la lumière visible.

La moitié du rayonnement solaire naturel, même indirect, par exemple lorsqu’il fait nuageux, est composé d’infrarouge invisible. Toute cette énergie est captée par la couche d’or qui la transforme en chaleur. Ceci réchauffe alors le verre et fait partir la buée.

Le réchauffement du verre, selon les chercheurs, serait jusqu’à +8 °C par rapport à la température ambiante, tout ça en restant transparent à la lumière visible, et donc parfaitement adaptée aux lunettes ou aux vitres.

Les verres ainsi traités se désembuent quatre fois plus rapidement qu’un verre ordinaire et sont également plus efficaces pour prévenir la formation de buée initialement.

Conclusion

Les sprays ou lingettes antibuée fonctionnent, car elles contiennent des tensioactifs : des molécules qui réduisent la tension de surface du liquide. L’eau ne cherche plus à former des gouttes qui déforment l’image, mais forme un film uniforme dont l’effet sur la vision est pratiquement nul.

Voici ce que cela donne sur une surface vitrée :

Quant à d’autres méthodes, notamment à base de nanotechnologies, sont activement en développement : le papier sur la fine couche d’or a été publiée juste quelques jours après que j’eus fini d’écrire cet article !