Bien avant l’époque des lampes à LED et de l’électricité, mais où il fallait tout de même éclairer les mines, l’avant des trains ou des voitures ou juste les villes, on utilisait… des cailloux.

Pas n’importe lesquels : des morceaux de carbure de calcium (CaC2), un produit artificiel (il n’existe pas naturellement) créé par réaction à chaud de la chaux et du carbone, issue du charbon de bois.

Ces morceaux de carbure de calcium ressemblent à des cailloux gris-bleu :

Maintenant quel rapport avec les lampes ? Eh bien pour produire de la lumière, on arrose ces cailloux avec de l’eau !

Ce n’est pas une blague : ces lampes comportent deux compartiments :

- l’un dans lequel on mettait des morceaux de carbure de calcium ;

- l’autre que l’on remplissait avec de l’eau.

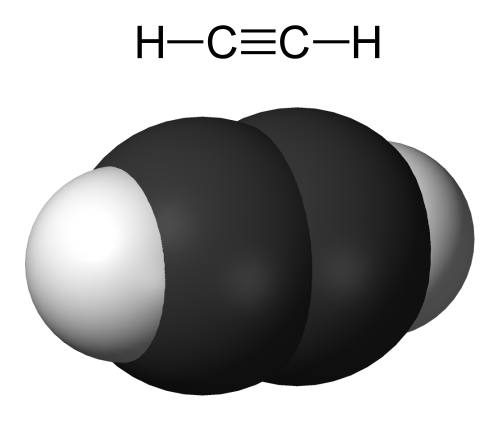

En faisant couler doucement mais régulièrement de l’eau sur le carbure de calcium, les deux réagissent ensemble pour produire de l’acétylène. L’acétylène est un hydrocarbure gazeux simple de formule C2H2. C’est le plus simple des alcynes (nom donné aux alcanes avec une triple liaison) :

L’acétylène, grâce à sa triple liaison carbone très énergétique, a la particularité de brûler à très haute température (2 200 °C dans l’air et jusqu’à 3 200 °C dans l’oxygène pur).

Les particules de suie produites lors des combustions incomplètes sont chauffées à ces hautes températures et produisent une flamme très lumineuse, parfaitement adaptée pour l’éclairage.

Un kilogramme de carbure de calcium associées à un demi-litre d’eau produisaient environ 350 litres d’acétylène gazeux.

Pour faire une lampe, il suffisait alors simplement de diriger le gaz vers un brûleur, généralement en céramique, d’approcher une flamme puis de laisser brûler l’acétylène et de profiter de la lumière.

Les avantages étaient que ces « cailloux » étaient faciles à produire et à transporter, même s’ils étaient très réactifs avec l’eau. Quant à l’eau, elle était également facile à trouver, et on pouvait en régler le débit pour produit plus ou moins de lumière.

Au début du XXᵉ siècle, ces lampes étaient la principale source d’éclairage sur les voitures ou dans les villes.

Certains phares les utilisaient également, avec une amélioration apportée par Gustav Dalèn, à savoir la vanne solaire, qui permettait de bloquer mécaniquement le flux d’eau ou de gaz en journée et la réactiver toute seule une fois le soleil couché, grâce à une pièce métallique qui se dilatait et fermait la vanne sous l’effet de la chaleur du Soleil.

Aujourd’hui, toute cette méthode d’éclairage est remplacée par les lampes torches ou des LED, voire par de la lumière chimique des bâtons lumineux, les « glow-stick », utilisant la chimioluminescence. Seuls quelques clubs de spéléologie continuent d’utiliser les lampes à acétylène.

De plus, le carbure de calcium n’est pratiquement plus utilisé pour la production d’acétylène à l’échelle industrielle comme avant.

Les seules autres applications aujourd’hui concernant certains produits anti-taupes ou encore les canons à carbure, utilisés traditionnellement en Hollande comme dispositif pyrotechnique artisanal et à usage récréatif au cours des manifestations ou lors des festivités.

(Merci Galex pour l’idée d’article !)