On dépeint parfois le système solaire et la mécanique céleste en général comme quelque chose de précis, rythmé, organisé, ou en un mot : « parfait », et arguant que ceci serait la preuve d’une origine « divine » de l’univers.

Si dans un sens certains phénomènes de résonance et de régularité peuvent laisser perplexe quant à leur beauté, ils sont également explicables par les lois de la physique les plus simples. Mais surtout, on oublie généralement de mentionner une autre facette du même système soleil : le chaos — au sens populaire — qui y règne !

Il suffit de prendre le temps de regarder d’un peu plus prêt les astres qui se trouvent dans le système solaire et on découvre très vite que rien n’est régulier.

En vrai, le système solaire est un foutoir !

Ce qu’on observe

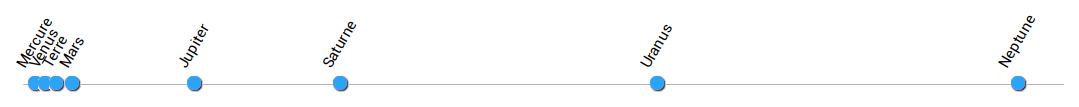

Commençons par quelque chose de simple, voici leur distance au Soleil, autour duquel elle gravitent (les distances sont à l’échelle, pas les diamètres) :

Si l’ensemble était régulier, les planètes seraient régulièrement espacées, non ? Ce n’est pas le cas, manifestement (sur une échelle log, en revanche, c’était bien plus régulier, même si pas exactement).

Maintenant leur masse (en bleu) et leur taille (en rouge) :

On peut déjà constater que l’ordre des planètes rangées par taille n’est pas le même ordre que le classement par masse : Neptune, plus massif qu‘Uranus, est plus petit que ce dernier. Ceci s’explique par la composition interne de Neptune, plus riche en métaux bien plus denses.

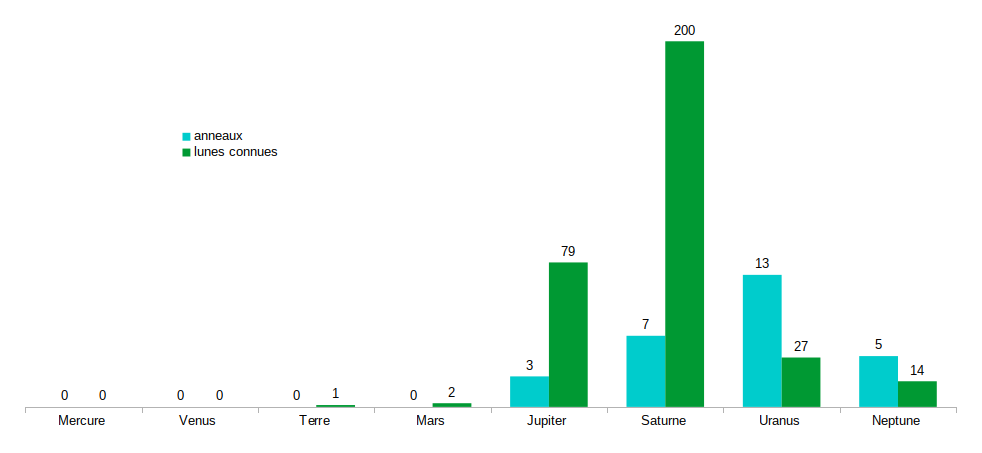

Et enfin, pour s’amuser, les corps (naturels) gravitant autour : lunes et anneaux :

Même remarque que pour les masses : il n’y a pas vraiment de régularité non plus. Uranus a le plus d’anneaux mais n’a que peu de lunes connues. Saturne a plus de lunes que toutes les autres planètes réunies, et n’a que 7 anneaux : moins nombreux que d’autres, donc, mais largement plus grandes…

Du coup, si vous me parlez d’une « mécanique divine », je vous le demande : où est le « divine » dans tout ça ? Il n’y a aucune régularité, aucune harmonie !

Ensuite, les planètes ne sont pas organisées par masse ou par taille. Pas non plus par nombre de lunes.

Et même si on s’autorise à distinguer les planètes telluriques des planètes gazeuses, là encore les groupes ne se ressemblent pas ni ne sont organisés.

Chaque planète a plusieurs caractéristiques qui la rend unique par rapport à toutes les autres :

- Mercure voit ses équinoxes décalées tous les ans et ressemble à notre Lune ;

- Vénus tourne dans le sens inverse de toutes les autres planètes et il y pleut de l’acide ;

- La Terre abrite la vie ;

- Mars est rouge et petit, sans activité magnétique ;

- Jupiter est plus massif que toutes les autres planètes réunies et sa vitesse de rotation est telle qu’il n’est même plus sphérique ;

- Saturne dispose d’un système d’anneaux unique par sa taille et sa densité globale est inférieure à celle de l’eau ;

- Uranus a un axe de rotation incliné à pratiquement 90° ;

- Neptune a son origine qui est encore sujette à débat mais proviendrait de la ceinture de Kuiper (et donc aurait migré) ;

- Enfin Pluton (couplé à Charon), même si il n’est plus considéré comme une planète, a une orbite inclinée par rapport à l’écliptique (bien plus que les planètes) !

Pas d’organisation du tout !

Voyant ce qu’il y a ci-dessus, peut-on appeler ça réellement de l’organisation ? de la perfection ? J’en doute. Est-ce qu’un supposé créateur, créant quelque chose comme ça, peut être qualifié d’intelligent ? Ou au moins organisé, parfait, harmonique ?

Aussi, si on classe ces astres dans la catégorie de « planètes », on pourrait également toutes les classer dans une catégorie dédiée. Du coup, peut-être vraiment qualifier les planètes d’un seul ensemble ? Il y a plus de différences que de points communs dans leur caractéristiques.

En réalité, le classement d’astres dans la catégorie « planète » ne se fait pas sur leur caractéristiques physiques ou orbitales (taille, distance au Soleil…), mais surtout par rapport à l’effet de leur présence sur le reste des astres : une planète est une planète si elle sphérique, oui, mais aussi si elle est seule sur son orbite.

C’est ce dernier point, d’ailleurs, qui manque à Pluton. Si ça venait de la taille seulement, et si Pluton n’est pas une planète en comparaison de la Terre, alors la Terre en serait encore moins une en comparaison de Jupiter. Et puis la Lune, plus grande que Pluton, serait aussi une planète ?

Tout ceci est sans parler des astéroïdes (remplis d’or, évidemment), les comètes, les centaines de lunes et tout le reste composé de débris épars qui se pavanent dans l’espace inter-planétaires…

Si le système solaire était réellement organisé par une entité un tant soit peu rigoureuse, il aurait plus probablement été composé de planètes aux caractéristiques proches, voire identiques.

À la place, on explique très bien la position, la composition, la vitesse et les autres paramètres de chaque planète à l’aide des lois physiques de base.

En fin de vie des étoiles géantes, c’est à dire quand le cœur a consommé tout l’hydrogène et l’hélium après l’avoir transformé en carbone, oxygène, azote, etc., les autres couches de l’étoile (encore riches en hydrogène) s’effondrent et l’étoile explose, projetant toute sa matière dans l’espace.

La matière éjectée finit par s’accréter et former des astres. La matière restée au centre retombe et reforme une étoile. Notre Soleil existe grâce à cela.

Les éléments lourds (oxygène, silice, fer, nickel, carbone, calcium…) n’ont pas été projeté très loin de l’ancienne étoile. Quand ils s’accrètent, ils forment ainsi des planètes rocheuses et denses proche de l’étoile centrale.

Les éléments légers (hydrogène, hélium) sont éjectés bien plus loin. Ces éléments ont fini par former des paquets, plus tard devenus les géantes gazeuses.

Évidemment, une partie de la matière finit par échapper à cette accrétion, mais elle est minoritaire. Cette poussière est ce qui formera les petits astres lointains, comme Pluton, Éris et toute la ceinture de Kuiper (formée majoritairement de glaces de gaz congelés), au delà de Neptune. Ces objets, qui parfois se rapprochent du Soleil, sont les comètes, dont l’évaporation gazeuse forme la queue.

La ceinture d’astéroïde entre Mars et Jupiter est-elle formée de petits débris rocheux : on pense que c’est la masse conséquente de Jupiter qui a régulièrement déstabilisé la région et empêché la formation d’une planète à cet endroit.

Aucune organisation, vraiment ?

Si on regarde encore plus près, on peut tout de même observer des choses à l’allure régulière.

Car malgré les différences, ces planètes ont en commun une chose : les lois de la gravitation. Grâce à elles, il existe des phénomènes particulièrement réguliers.

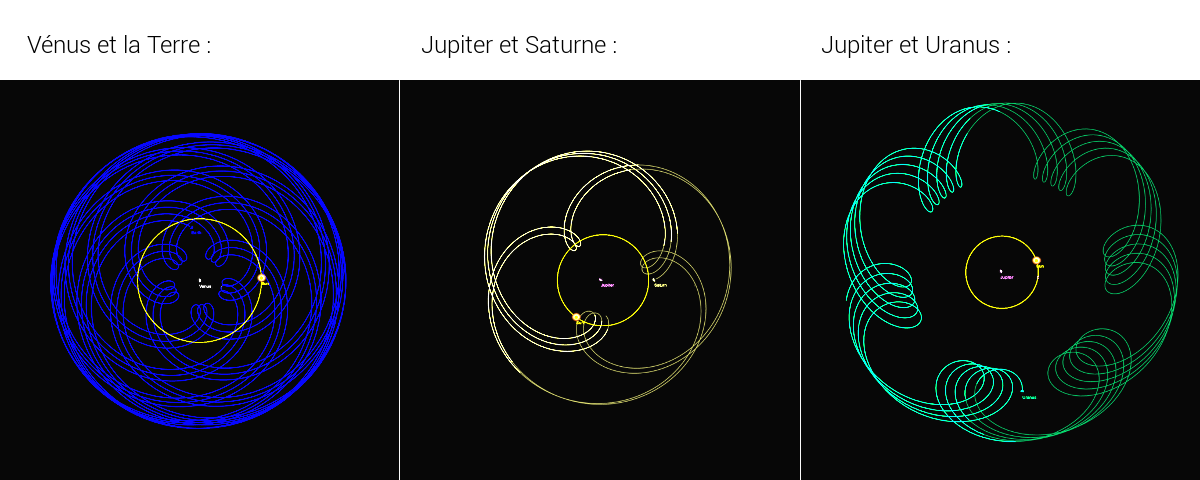

Ainsi, quand la Terre fait exactement 8 révolutions autour du Soleil, Vénus en fait exactement 13. Et quand c’est Mars qui en fait 8, alors la Terre en fait 15. Le fait remarquable est qu’il existe un couple de nombre {A;B} tel quel A révolutions d’une planète corresponde exactement à B révolutions de l’autre. Ceci n’est absolument pas quelque chose de systématique : on peut très bien avoir deux orbites telles qu’elles ne soient pas du tout reliées de cette manière.

Dans le cas de la Terre et de Vénus, avec respectivement 8 et 13 révolutions pour retrouver une configuration planétaire identique, on dit qu’il y a une résonance 13:8.

Et pourtant, dans notre système solaire, toutes les planètes sont liées aux autres ainsi. Bien-sûr, les planètes les plus éloignées mettent beaucoup plus de temps à tourner autour du Soleil, mais globalement, on détecte une résonance entre toutes les planètes :

| Planètes | Résonance |

| Vénus-Mercure | 9:23 |

| Terre-Vénus | 8:13 |

| Terre-Mercure | 7:29 |

| Mars-Terre | 8:15 |

| Mars-Vénus | 1:3 |

| Saturne-Jupiter | 2:5 |

| Uranus-Saturne | ≈1:3 |

| Uranus-Jupiter | 1:7 |

| Neptune-Uranus | ≈1:2 |

| Neptune-Jupiter | 1:14 |

| Neptune-Saturne | 5:28 |

Si on observe une planète (par exemple la Terre) du point de vue d’une autre planète (Vénus), alors on observe que ses trajectoires produisent des formes régulières :

Ceci est dû aux influences gravitationnelles entre chaque couple de planète. Les deux astres sont sur des orbites différentes : par conséquent elles ont des périodes de rotation différentes. Forcément, il y a donc un moment où les deux planètes sont au plus proche l’une de l’autre et à un autre moment, ils sont au plus loin.

Quand elles sont au plus proche, les deux planètes s’attirent mutuellement : elles dévient très légèrement de leur orbite normale. Les planètes reprennent leur position normale quand les planètes s’éloignent l’une de l’autre. Une planète oscille donc sur son orbite au cours d’une révolution, grâce à l’attraction des autres planètes.

Si l’alternance « planètes proche / planète loin » est identique à la période d’oscillation de la planète sur son orbite (qui dépend de la masse des astres), alors les deux oscillations entrent en résonance : elles sont accentuées et l’ensemble des astres tendent à rester dans cette configuration oscillante.

Il s’agit clairement d’une résonance, comme celle d’une balançoire ou d’un circuit RLC. Le système solaire est donc le siège d’oscillations de planètes : des masses des milliards de tonnes oscillants avec des périodes se mesurant en années ou siècles !

Par ailleurs, ce principe est responsable d’autres choses dans le système solaire : ainsi, quand le massif Jupiter passe au plus près de petits astéroïdes, selon la période de révolution de l’astéroïde (donc selon son orbite), l’amplitude de la résonance des astéroïdes peut être telle que le rocher est éjecté de son orbite !

On observe donc, au sein de la vaste bande de la ceinture d’astéroïdes, des régions totalement vides : ce sont les zones où la résonance avec Jupiter est trop forte pour que l’orbite soit stable. Ces régions lacunaires sont appelées « lacunes de Kirkwood ».

Pour conclure…

En conclusion, le système solaire présente une désorganisation totale au regard de la distribution des planètes et de la masse, mais une organisation remarquable quand on fait intervenir la force de gravitation. La rotation de l’ensemble des astres est quelque chose que les mathématiques ne savent toujours pas modéliser de façon exacte, pourtant la nature le fait sans broncher : les planètes et les lunes résonnent entre-elles, agissant doucement l’une sur l’autre, et au contraire de déranger tout ça, ces oscillations ont plutôt tendance à stabiliser l’ensemble du système solaire.

Dans l’ensemble donc, quand on est une planète, peu importe son identité, sa taille, sa masse, ou le nombre de ses lunes : on est soumis à la même loi de la gravitation qui ordonne et coordonne cette danse céleste de façon régulière.

Enfin, une autre façon de voir ça est que si l’on observe une photo du système solaire, on ne verrait aucune régularité. Mais dès qu’on fait une vidéo (donc si on prend en compte le paramètre « temps », alors cette chorégraphie devient harmonieuse.